Calçada das Carquejeiras

A carqueja (Pterospartum tridentatum), de que já aqui falámos, é uma planta subarbustiva muito ramificada e áspera, com folhas rudimentares reduzidas a três picos. Quando secos, os talos de abas onduladas são capazes de magoar quem lhes passe a mão. Está agora em flor (acredite, apesar de não poder ir confirmá-lo).

A designação carqueja é de facto ambígua pois há registo de três subespécies espontâneas em Portugal (ssp. tridentatum, ssp. cantabricum e ssp. lasianthum), que se distinguem facilmente pela largura das asas dos talos e pela penugem, ou falta dela, no estandarte das flores. A carqueja que abunda nas serras e matos em redor do Porto, sobretudo onde o solo é seco e rico em sílica, pertence à subespécie cantabricum.

Já quase não se usa em culinária, mas foi outrora um bem precioso. Não por ser rara, mas por ter sido essencial para acender os fornos das padarias e as lareiras, e por isso ter permitido a muitas mulheres pobres ter trabalho. Dito assim, parece ter sido um privilégio. Mas não: esta mão-de-obra feminina no transporte da carqueja para a cidade decorreu em condições próximas da escravatura, sem que o país oferecesse alternativa para a sobrevivência dessas mulheres. No caso do Porto, a história resume-se a isto. A tarefa de recolher a carqueja seca e a agrupar em molhos era feita nas serras, como a da Boneca, viajando então de barco até ao cais da Ribeira. Aí começava a dura servidão feminina (e também de alguns, poucos, homens), porque era preciso levar os molhos da beira-rio para o topo da cidade. Calcorreando uma calçada muito íngreme de piso escorregadio (uns 300 metros com um declive de cerca de 22%), mulheres e crianças descalças subiam em ziguezague, derreadas por fardos gigantescos de carqueja espinhosa (diz-se que alguns pesariam 50 quilos), como gigantescos ouriços a cambalear ladeira acima.

As carquejeiras chegavam ao topo sem fôlego, mas havia ainda que ir vender longe a carqueja, para de novo descerem a calçada e repetirem a viagem, pois o magro salário media-se em molhos transportados. José Rentes de Carvalho descreve assim, no seu livro Ernestina (Quetzal, 2009), esta estranha paisagem: “Via mais longe as mulheres da carqueja, curvadas sob molhos incríveis, subindo dos barcos «rabelos» para o cais e, Calçada da Corticeira acima, aos rodeios, com uma lentidão e persistência de insectos. A Calçada da Corticeira, ruim de subir, ruim de descer, tão íngreme que parecia um traço quase vertical na encosta.” A alternativa a este esforço desumano seria o uso de carros-de-bois que seguissem por outras vias, mas isso encareceria o preço da carqueja, do pão e dos biscoitos, ou, pior, reduziria os lucros de meia dúzia. Só em 1931 o governador civil do Porto proibiu este trabalho indigno, embora se saiba que ele persistiu por mais duas dezenas de anos pois, em Dezembro de 1951, uma inspeção sanitária às «profissionais do transporte de carqueja na cidade do Porto» dá conta de que a tragédia continua porque o desemprego se mantém avassalador.

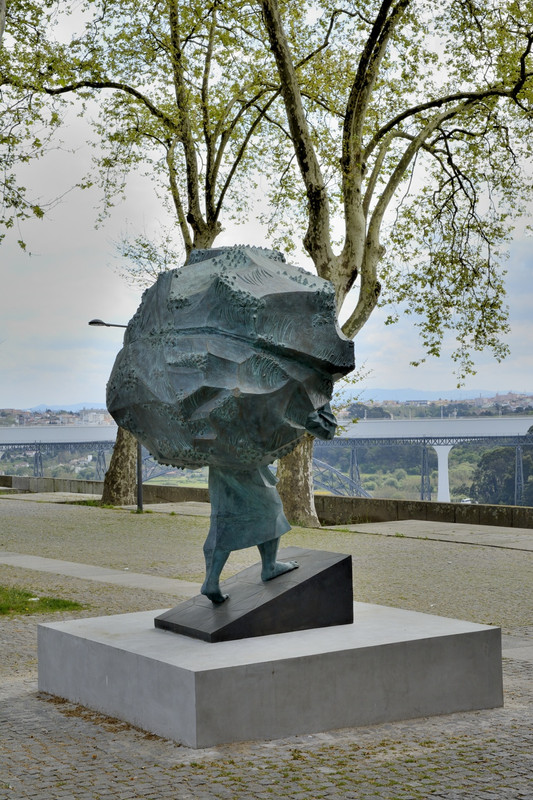

Por iniciativa louvável de alguns portuenses genuinamente preocupados com a memória da cidade, a ladeira chama-se hoje Calçada das Carquejeiras; e, junto ao topo, foi inaugurada no passado dia 1 de Março uma estátua do escultor José Lamas que é uma homenagem e um pedido de desculpas da cidade às mulheres-de-carga.